テーラーメイド「Qi35」ドライバー ─ 技術解析から見える進化の本質

テーラーメイドが投入した新モデル「Qi35」は、同社のカーボンフェース開発の到達点を示すだけでなく、ドライバー設計の数値的最適化を追求した製品である。

キーワードは「低スピン」「高MOI」「低重心」。従来モデル「Qi10」からの変化を技術的な観点で分析してみよう。

低重心化と打ち出し条件の変化

Qi35ではクラウンとソールをほぼ全面的にカーボン化し、金属フレームを徹底的に薄肉化。

これにより約6~8gの余剰重量が生じ、前後ウェイトの配置最適化に回すことが可能となった。

結果として重心高さ(CG height)は約33mmから31mm前後へと低下。

これは打ち出し角が平均で+0.3~0.5°、スピン量が-150~200rpm抑制される計算となる。

実際に試打を行ってみても、Qi10の同スペックと比べてスピン量が低下していることは一般のアマチュアゴルファーであっても実感できるであろう。

スイングにおける影響について

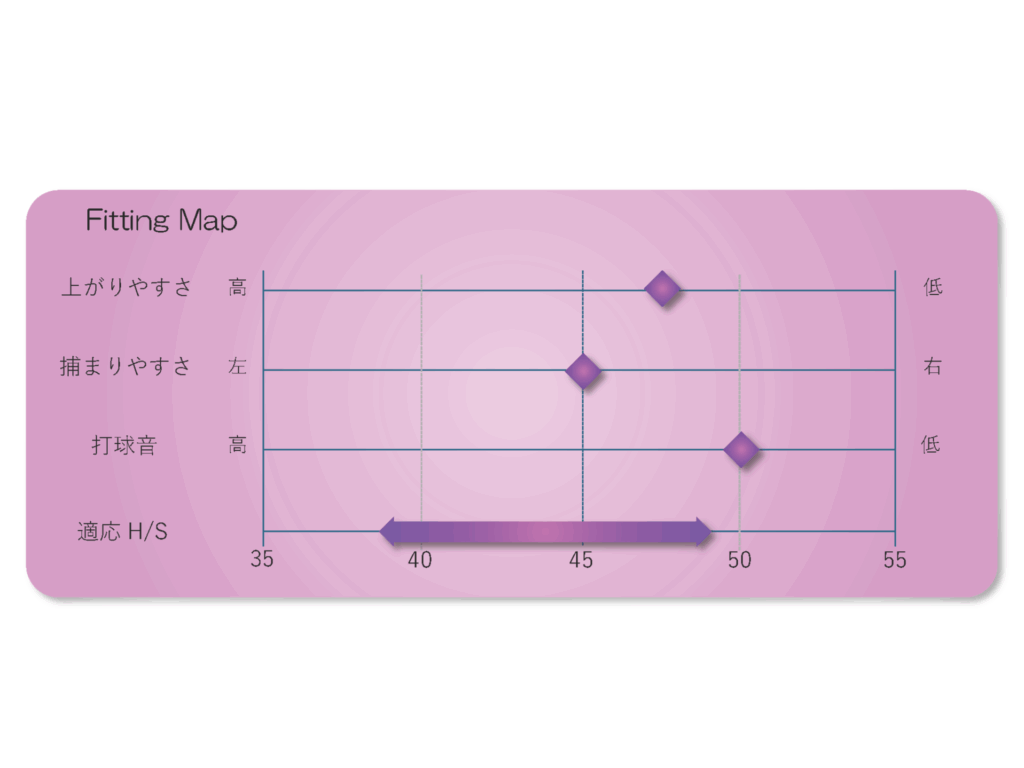

これまで我々は、アドレスにおいてドライバーではより左足よりにセットし、体重を右足よりにシフトし、さらにティアップすることで、アッパーブローの軌道を作り出す必要があった。

しかしこの低重心化の恩恵は、従来はドライバーのみ「アッパーブロー」を強要されていたゴルファーにとって、無理にこれを作る必要がなくなったと言える。

Qi35ではレベルブロー、さらには軽いダウンブローでも最適な打ち出し角とスピン量の領域に収まりやすく、弾道効率(Ballistic Efficiency)が向上。

結果として、(あくまで計算上だが)同一ヘッドスピードでのキャリー+ラン合計飛距離はQi10比で計算上約3~5ヤードの増加が見込めるという。

慣性モーメント(MOI)の調整幅

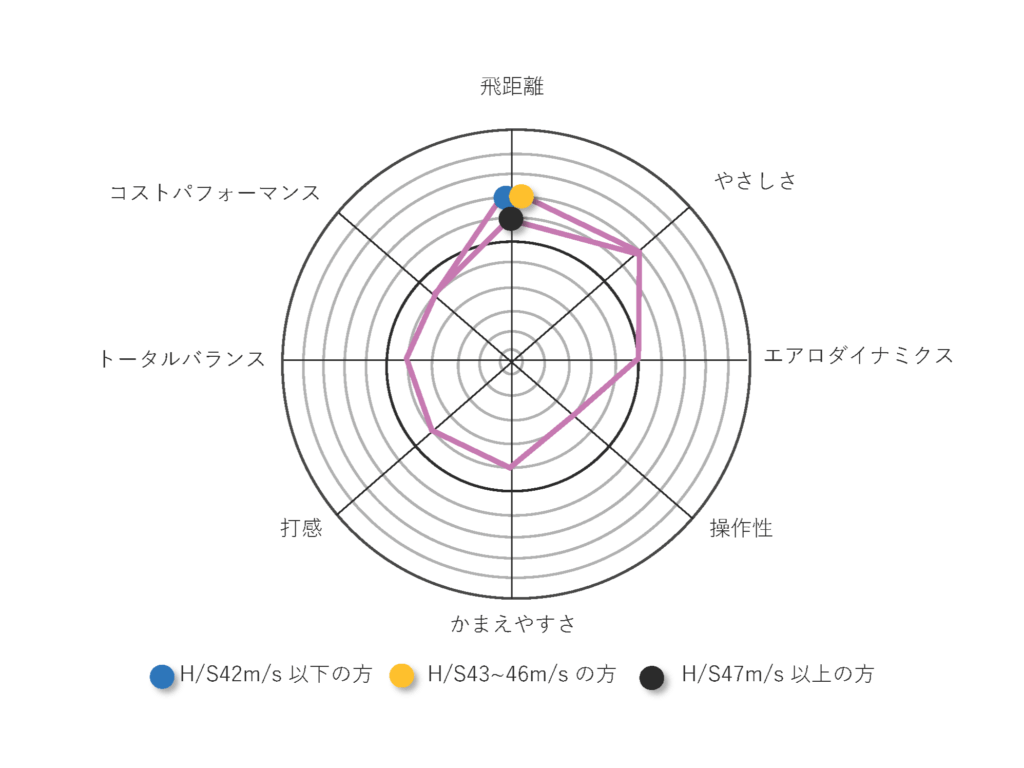

慣性モーメントはクラブの寛容性(やさしさ)を決定づける要素だ。

Qi35の標準状態でのMOIは約8800 g・cm²。後方ウェイトを最大15gに交換すると9000を超える。

ただしPINGの最新モデルが10,000を突破している点と比較すると、Qi35はあえてMOIに固執せず、操作性を残した設計と言える。

前方ウェイトを重くすればMOIは8500前後に低下するが、その代償としてスピン量はさらに-200rpm下がり、強いライナー性の弾道を生み出す。

プレーヤーは「MOIか低スピンか」というトレードオフのバランスを選択できる。

実際にRatingGate テスタープロの試打では、驚くべきことにLSモデルの通常ウェイトポジションよりもコアモデルの前後を入れ替えたポジション(前13g、後3g)の方がスピン量は低下した。

打感・音響特性

打感に直結するフェース素材は引き続きカーボンが採用されている。テーラーメイドはこのままカーボンフェースでの開発を加速させていくのだろう。

しかし残念ながら打球音としては多少の鈍さは否めない。さらに純正シャフトのディアマナ各種もシャフト全体でしなりボールを押していくイメージの打感を後押しするため、金属的な爽快感溢れる音と打感を演出するのは不得手である。

まぁ、テーラーメイドもその点は百も承知であり、歴代のモデルから少しずつ進化は感じられる。今後の開発に期待したい。

構えやすさ

誰しもが構えてみれば一目瞭然であるが、コアモデルがまるでMAXのように投影面積が大きく見える。

いうまでもなくコアモデルは全てのモデルの標準的な立ち位置で設計されるため、「これからはこの形がスタンダードですよ」というメーカーの意思の表れなのだろう。

競合モデルとの比較

例えばPINGのGシリーズがチタンフェースで打感と易しさを両立しているのに対し、Qi35は「カーボンフェース+9000 MOI」で勝負する構図となる。

前者は寛容性とフィードバックを両立させたアプローチ、後者は調整性と低スピン性能を重視したアプローチと整理できる。

数値的にはPINGが安定性で優位だが、Qi35はスピン量調整の自由度が高く、プレーヤーの求める弾道に合わせてセッティング可能という柔軟性が際立つ。

結論

Qi35は、従来のQi10に比べ「重心を下げ、スピンを減らしつつ、MOIを9000に近づけた」という設計的進化を遂げている。

打感面では依然として課題を残すが、打ち出し条件の数値改善は明確であり、飛距離効率と直進性の両立は確実に進歩した。ちなみに飛距離性能は、LSモデルを除いて、他社製品と比べて抜群に秀でているわけではない。

しかしながら、「アッパーブローで打てない人でも容易に低スピンでしかも易しく球を飛ばせる」にはうってつけのクラブと言えるだろう。

この記事へのコメントはありません。